人物简介:

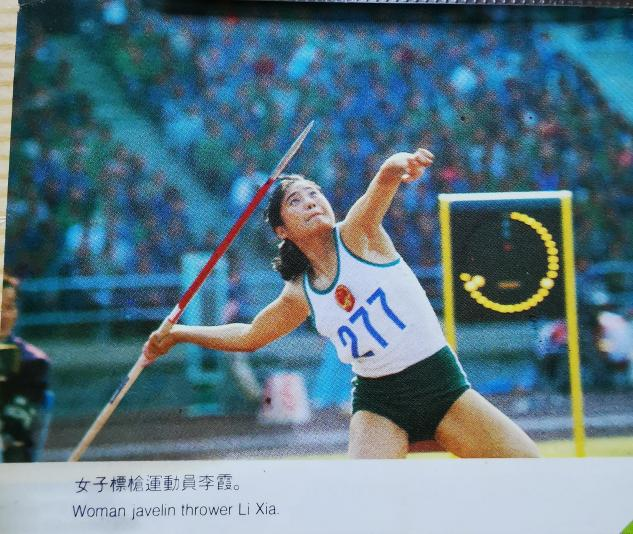

李霞(现更名为李侠)生于1957年1月,江苏徐州人,中国女子标枪运动员。1971年进入江苏省体工队田径队,1972年首次参加全国田径比赛,一鸣惊人,以41.42米打破当时的全国少年女子标枪纪录。1972年进入国家田径队,曾经先后7次破全国女子标枪纪录和亚洲女子标枪记录,成绩进入世界前10名,最好成绩达到59.32米,曾被誉为“亚洲第一枪”。女子标枪项目是当时中国田径项目中为数不多进入世界先进水平的项目之一,李霞也是文革后首批被评为国际健将的青年运动员。

璞玉浑金——被伯乐挖掘开启体育人生

我就读于徐州市第一中学,1970年学校举办秋季运动会,我代表班级参加比赛,被来校选运动员的徐州市体育运动学校投掷教练王本力教练选中,没过多久又被时任江苏省田径队副领队的蒋连文挖掘,将我推荐给了省队的钮顺林教练,我从此走上了体育之路,一干就是几十年。一开始父母并不支持,他们认为在读书的年纪放弃学业去练体育是不合适的,加之练体育太苦,他们舍不得。但蒋连文领队锲而不舍,经常来我家,坚持做我父母的思想工作,磨了好一阵子,最后我父母还是尊重我的想法,他们问我“你想去练体育吗?”我说:“想去!”于是我就这样迈进了体育的大门。

1974年我作为中国中学生代表参加了德国举行的第一届世界中学生运动会,以49米的成绩获得了女子标枪第一名。那是我第一次站在世界级比赛的领奖台上,很激动也很自豪。从此我在体育之路上披荆斩棘,奋勇前进,多次在全国田径比赛中获得女子标枪冠军,1975年获得第三届全国运动会女子标枪冠军,1978年获得第八届曼谷亚运会女子标枪第三名,1979年获得亚洲锦标赛女子标枪冠军,1979年代表亚洲参加加拿大蒙特利尔举行的第一届世界杯田径洲际赛,取得女子标枪第六名。1980年被评为江苏十佳运动员,获得国家荣誉一等奖一次,二等奖二次,受到周恩来、华国锋、赵紫阳等多位国家领导人的接见。

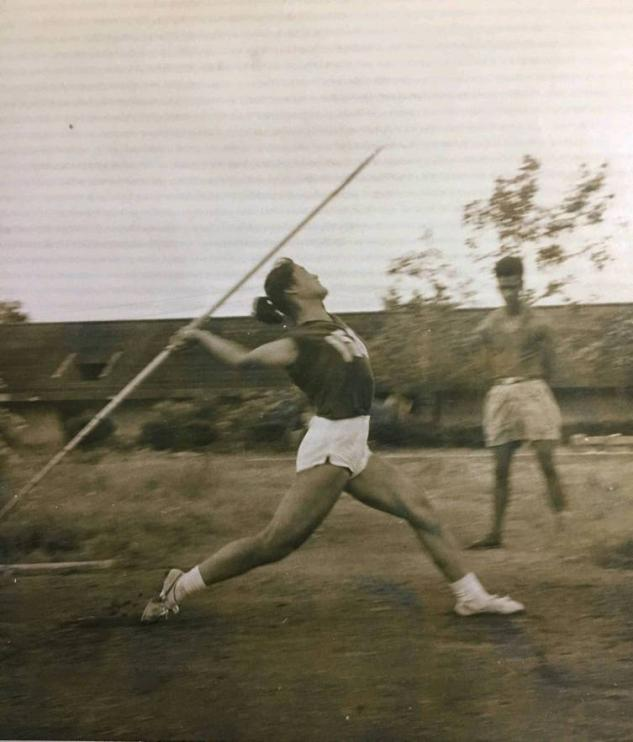

图2:李霞投掷标枪近照

图3:1972年李霞参加全国田径赛比赛照片

图4:1974年德国举行的第一届世界中学生运动会,李霞获得女子标枪第一名,领奖台左一为李霞

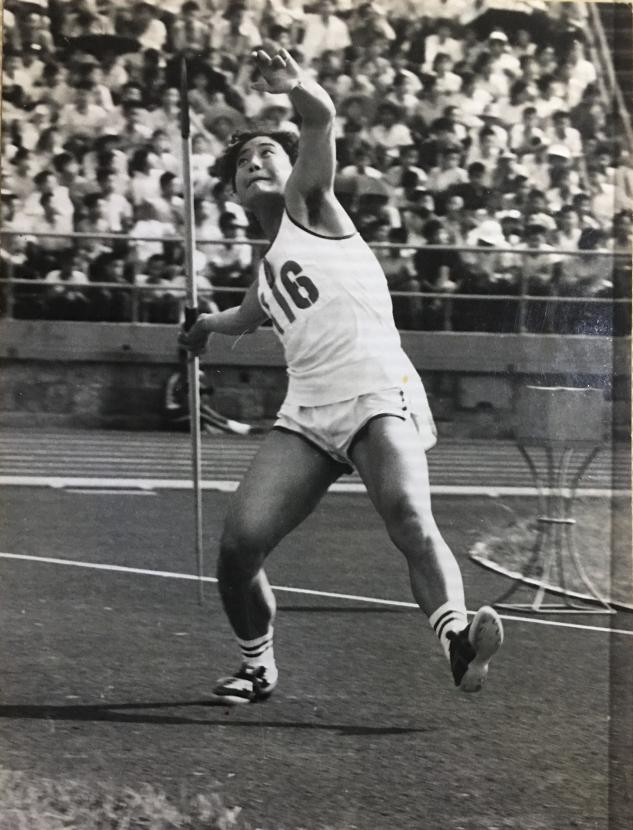

图5:1975年李霞参加第三届全国运动会

图6:1979年李霞在亚洲田径运动会获女子标枪冠军,新华社报纸照片

千锤百炼——艰苦的训练生活

作为一名国家队队员,使命感、责任感,促使我奋力向前奔跑,拼命追赶时代的步伐,缩短与世界高水平运动员的差距。那时候的训练条件与现在是没法比的,科学训练含量不高,当时学习日本的大松博文,有些盲目强调大运动量训练,我每天基本上都是最后一个离开运动场,从不让教练督促,只会多练,不会少练,有教练在场和没有教练在场,我的训练都不会打折扣。教练的计划,我正常执行,同时坚持出早操,给自己附加训练,连星期天都要加练半天。当时的想法很简单,我要付出比别人更多的努力,才有可能超越别人,才有希望实现梦想。对我来说,训练是最重要的事,就连放探亲假,我都给自己制定每天的训练计划,一天都不浪费。我对体育事业非常执着,不达目的,决不罢休。有段时间训练过度疲劳,血色素只有普通人一半的指标,一动就两眼发黑,眼冒金星。最严重时,出现了血尿,每天发低烧,但就算那样,我也坚持完成每天的训练,从来不说一个苦字。母亲有一次来看我训练,她抹着眼泪说:“我当年怎么会同意让我女儿当运动员的”。从此以后就再也没看过我训练。北京的冬天零下十几度,我在室外训练,眼睫毛上都挂着冰凌,手冻得拿不住枪,仍然坚持练好技术课。父亲到北京开会时会顺道来看我,他很关注我的训练、比赛,从刚开始的不理解,变成在背后默默支持。

1978年在曼谷举行第八届亚运会,中国派出双保险,为的是能把冠军拿下来。日本队也是奔着冠军而来的,中日水平不分上下,只有比赛场上见高低。我肩负金牌的重任,准备很充分。赛前准备活动状态也不错,但意外竟发生了。当年准备活动没有专门的热身场地,都是自己随便找地方做准备活动。我找一块比较空阔的草皮地,在进行跳跃练习时,草皮下面有一个坑,只听“咔”一声,我的左脚从边缘崴了下去,接着脚立刻肿了起来,不能动弹,医生建议不要比了,立刻去做治疗。当时有一种强大的精神力量支撑着我,我想着我是代表祖国参赛,决不能放弃,一定要完成这次比赛任务。为了这届亚运会我准备了四年,不行,要比!我忍着痛,咬牙上了场,用一条腿坚持完成了比赛,靠另外一条腿做原地投掷,投出54米多的成绩,最终我站在了季军的领奖台。虽然最终只取得第三名,但是我尽了自己最大的努力。比赛结束后,我整个小腿都是黑色的,从膝关节以下全是瘀血,医生从伤处抽出了几大管瘀血,回国养了一年多,才慢慢康复。

图7:1978年曼谷第八届亚运会李霞获得女子标枪季军,右一为李霞

艰难困苦玉汝于成——在各大赛场为国争光

1975年,兵乓外交打开了中美两国体育交流的大门。美国派了由37个项目组成的田径代表团访问中国,要在中国进行三场比赛。第一站在广州举行,迎战我们的中国青年队,第二站在上海迎战中国华东联队,我当时代表华东联队去拼这个比赛。美国队两名女子标枪选手比我水平高得多,最好成绩一个63米多,一个61米多,我当年只有18岁,我的水平是54米多。那次比赛,我发挥出色,第一枪就投出57.72米的成绩,打破了国家和亚洲女子标枪纪录,战胜了两名美国选手,这也是那场比赛中唯一一项战胜美国田径队的项目。美国人很诧异,随行的记者一直对我进行跟踪报道和采访。

图8:1975年李霞作为中国田径女子标枪代表对战美国队

第三站比赛在北京举行,我代表中国队再战美国队,又以57.42米的成绩战胜美国队,再一次打破国内及亚洲纪录。那场比赛中国队只有两个项目赢了美国队,一个是男子110米高栏,一个就是女子标枪。太振奋人心了,我为国争了光,那种骄傲和自豪无法用语言形容。比赛中还有一个小插曲,美国队员看我标枪投得远,就拿我的标枪投掷,结果并没有想象的好。其实我们国家当时很落后,用的是木制标枪,而美国队用的是世界上最好的标枪,空中霸王金属枪,性能上面不知好我们多少倍。

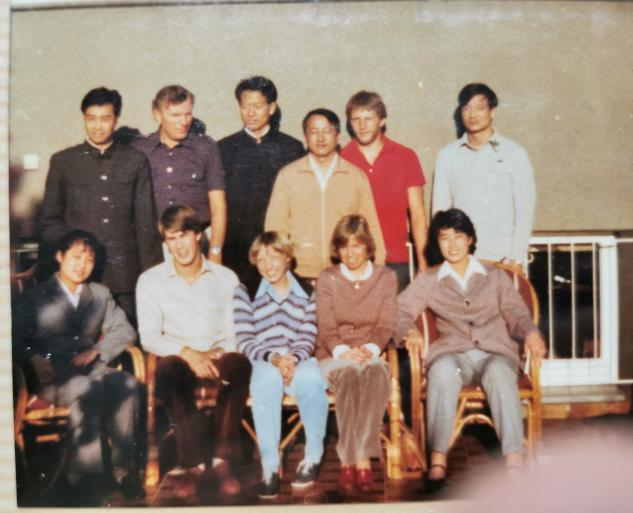

1980年在苏联莫斯科举行的第22届夏季奥运会,我四年没休假,全力以赴。为了在奥运会上创造更佳成绩,国家派了十名运动员去当时的西德训练,我是跟着当时世界纪录保持者的教练汉斯申克先生训练,那一年我的技术有了很大的提升,学到很多先进的东西,风华正茂,正是出成绩的好年纪,我准备充分,就等着奥运会上与世界优秀选手拼个高低,在世界的舞台上展示中国人的标枪水平。但是非常遗憾,由于国际形势等各种原因,中国抵制在苏联莫斯科举行的第22届夏季奥运会,虽然我失去了那届参加奥运会的机会,但那段经历让我非常难忘。

图9:1980年西德在汉斯申克教练家做客,前排左一为李霞

图10:中国体育报采访报道李霞备战22届奥运会训练状况

亦师亦友——教练是我的人生导师

我成长的每一步,都离不开教练的辛勤栽培。我和教练在一起的时间比与父母在一起时间长得多。我的第一任教练钮顺林,和蔼可亲,他是位学者型的教练,他本身没有练过体育,是从事教学工作、后转行当了教练,我是她的第二批队员。我是一张白纸,在此之前从未见过标枪,是教练耐心、细致地手把手教学,使我初步掌握和了解标枪这项运动。他又像父亲一样,言传身教,教导我、指引我、培养我,为我后期发展奠定了良好的基础。

我的第二任教练是国家队马法成教练。他是一名优秀运动员,曾经获得过第一届和第二届全国运动会男子标枪冠军,后担任国家队女子标枪教练。强将手下无弱兵,他培养了一批又一批的优秀运动员,都是全国冠军,国家纪录保持者,而我是他的第三代学生。教练是个责任感和事业心极强的人,从不计较个人得失,他把全部的时间和精力都投入到培养人才的工作中。我的成长浸透着教练的心血,等我自己当了教练后才体会到他有多么不易。我印象最深的是教练那句通俗、有力的话:“光脚不拍穿鞋的,赢了是赚的,输了再把他赢回来。”所以我从未惧怕什么人,或是惧怕什么比赛。十几年来,征战赛场,教练很少跟随我,基本都是我自己上场。包括出国训练及比赛,他只做简单交代,我就能心领神会。我也一直尽自己最大努力完成比赛,从未让教练失望过。站在前辈的肩膀上,我把标枪这个项目继续做大做强,把国家和亚洲纪录提升了一个新高度,使这个项目进入了世界先进水平,我创造了历史。

图11:1973年李霞和钮顺林教练在训练场,右一为李霞

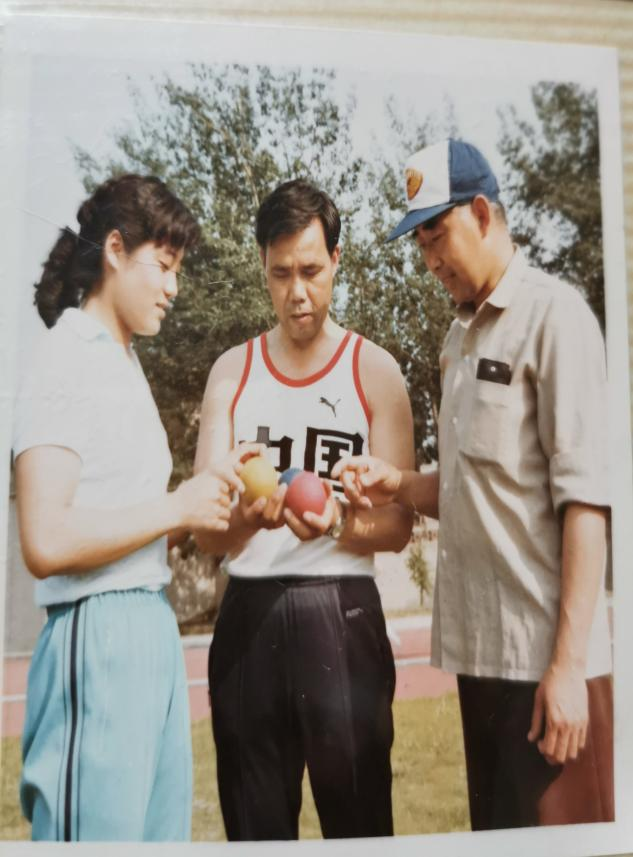

图12:李霞与马法成教练在探讨训练,左一为李霞

感恩父母——我成功之路的坚强后盾

自从我走上体育之路,就很少回家看望父母。去国家队头三年就没回过家。我的父母都是做公安工作的,对我要求很高,很小就培养我的独立能力,要求我自己的事情自己做。我第一次离开家时,是自己扛着铺盖去的南京。他们工作很忙,母亲基本上是每周给我寄一封信,信里都是爱和鼓励,看到信,我就充满了力量。他们很少来打扰我,总是报喜不报忧,让我集中精力干自己的事业,我母亲体弱多病,但是他们从来都没有对我讲一个字。一直到母亲病逝,父亲都没告诉我,怕影响我训练和比赛。我取得的每一个成就都离不开父母的支持,他们是我前进的最大动力,也是我最强大的精神支柱。我特别愧对父母,没有尽到做儿女的孝心和责任。

2012年我从教练岗位退休,返聘到南京体育学院体育系,当了一名田径普修课老师。角色的转换,从竞技体育训练到理论知识的传播,没有了金牌的压力,多了教书育人的责任。由于我多年训练,身上留下了很多伤病,随着年龄增长,身体越来越吃不消,2019年起不再承担教学工作,正式进入退休生活。

图13:李霞所获各类荣誉(部分)

论成败,人生豪迈——体育为我谱写精彩人生

没有人会永远一帆风顺。失败是对追求者的考验,成功是对追求者的回报。成功因勤奋而有意义,勤奋因成功而有价值。要想成功,就必须要面对失败,失败了不要紧,失败是人生的智慧,让你思考,让你反思。只有冷静地分析失败的原因,做出正确的判断,继而不停的奋斗,才会迈向成功的殿堂。

体育是我一生的朋友,也是我一辈子的财富。我不仅掌握了一项运动技能,更是拥有了勇者无畏的勇气、坚持不懈的信念和勇攀高峰的精神。自强不息是通往成功的必经之路,越努力就离最高领奖台越近。体育之路很辛苦,在别的孩子欢声笑语的年纪,我面对的是枯燥无味、日复一日的艰苦训练,在运动场上挥洒青春,但我没有辜负青春,一路拼搏,从不放弃,在孤独中变强大。希望年轻人明白,没有人可以随随便便成功,所谓“天才”只是个代名词,你要付出比常人更多的努力,才有可能实现目标。

老照片提供者:李霞

记者:陈美杉