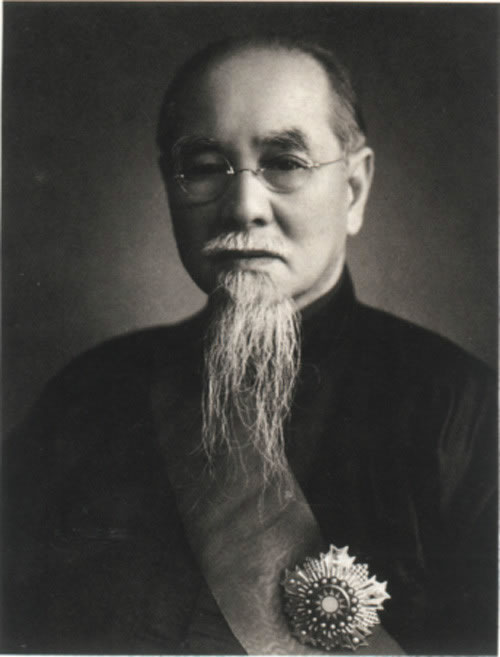

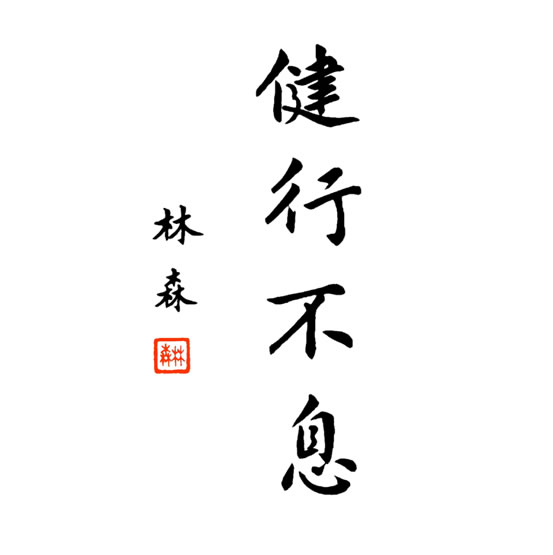

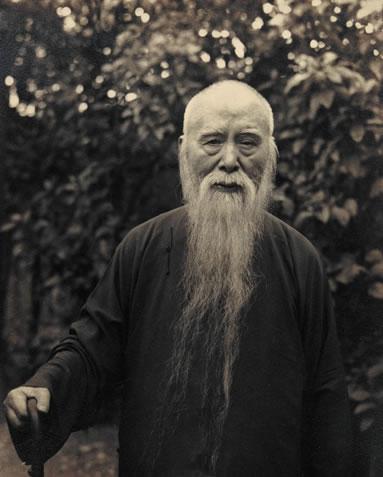

一、林森

民国第五届全运会大会名誉会长——林森(1868年2月17日-1943年8月1日),原名林天波,字长仁,号子超,自号青芝老人,别署百洞山人、虎洞老樵、啸余庐主人。福建林森县(今闽侯县)人。1914年在东京加入中华革命党。林森幼居福州,入英华学堂,因反清被开除,后参加反割让台湾斗争,并加入兴中会;中国同盟会成立时率会加盟。辛亥革命中,领导九江起义,并促海军反正,派兵援鄂、皖,稳定革命大局,被举为民国开国参议院议长。1932年起接替蒋介石任国民政府主席。1943年8月1日因车祸在重庆逝世,葬于重庆歌乐山林园。

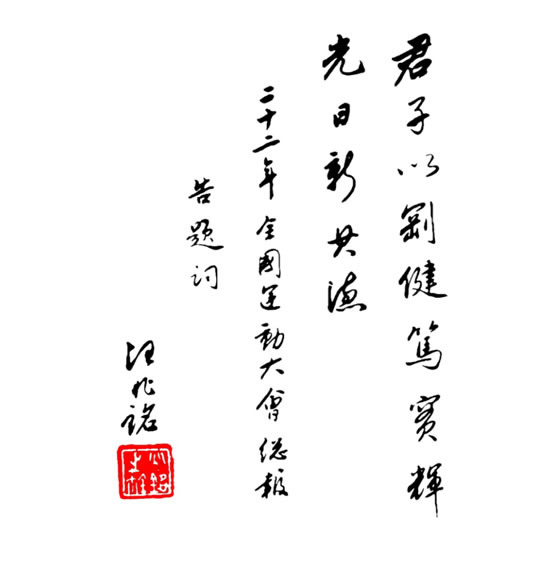

二、汪兆铭

民国第五届全运会大会名誉副会长——汪兆铭(1883年-1944年),祖籍浙江山阴(原绍兴县),出生于广东三水,字季新,笔名精卫,因此历史上多以“汪精卫”称呼。清末秀才、袁世凯统治时期到法国公费留学,青年时参经参与革命组织中国同盟会,1910年,因谋刺清朝摄政王载沣失败而下狱问死。后在肃亲王善耆斡旋下,改判终身监禁,翌年辛亥革命成功后获释。回国后于1919年在孙中山领导下,驻上海创办《建设》杂志。1921年孙文在广州就任大总统,汪精卫任广东省教育会长、广东政府顾问。1924年任中央宣传部长。后期思想明显退变,于抗日战争期间投靠日本,主张“和平救国”,与日本合作在南京成立伪国民政府,沦为汉奸。1944年在日本名古屋因“骨髓肿”病死。

历任国民政府常务委员会主席、军事委员会主席、行政院长、国防最高会议副主席、中国国民党副总裁等。

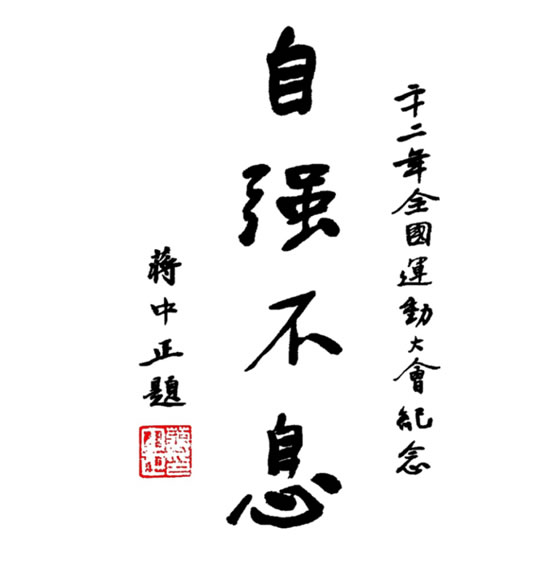

三、蒋中正

民国第五届全运会大会名誉副会长——蒋介石(1887年10月31日-1975年4月5日),名中正,字介石。幼名瑞元、谱名周泰、学名志清。祖籍江苏宜兴,生于浙江奉化,是近代中国著名政治人物及军事家,历任黄埔军校校长、国民革命军总司令、国民政府主席、行政院院长、国民政府军事委员会委员长、中华民国特级上将、中国国民党总裁、三民主义青年团团长、第二次世界大战同盟国中国战区最高统帅、中华民国总统等职。

蒋介石认为我们中华同胞的精神力量是非常强大的,而并不是西方列强所说的东亚病夫。为增强国人体格,他提出新生活运动,倡导“以体育活动为正当之娱乐”。抗战时期,在重庆举行多种活动,如爬山比赛、水上运动大会、龙舟竞赛、横渡嘉陵江、篮球、排球、网球、足球、乒乓球、板羽球等比赛,以此来引起民众对体育的兴趣。这些体育活动的开展,既有利于陶冶情操,增强民族意识,又有利于国民强身健体,推动了体育的发展。

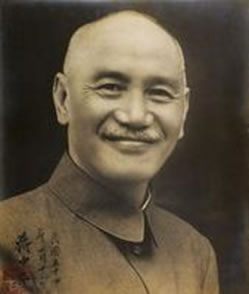

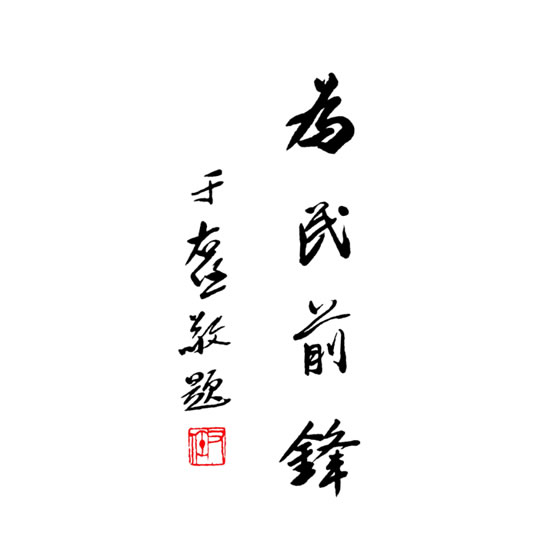

四、于右任

民国第五届全运会大会名誉副会长——于右任(1879年4月11日-1964年11月10日),汉族,陕西三原人,祖籍泾阳,是中国近现代政治家、教育家、书法家。原名伯循,字诱人,尔后以“诱人”谐音“右任”为名;别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”。于右任早年系同盟会成员,长年在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家,复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)等中国近现代著名高校的创办人。

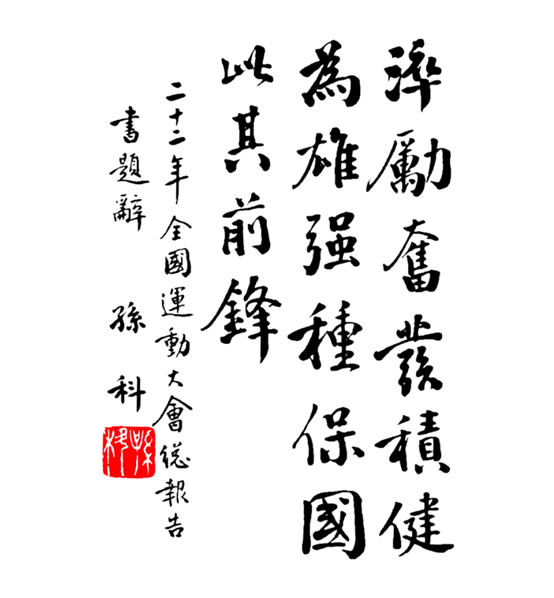

五、孙科

民国第五届全运会大会名誉副会长——孙科(1891—1973),字连生,号哲生。广东香山县翠亨村人(今中山市南朗镇翠亨村),孙中山长子。1907年加入同盟会,1917年在广州担任大元帅府秘书。1918年到1920年担任非常国会参议院秘书兼广州时报编辑。1921年任广州市长兼治河督办,后任广州市首任市长。1923年、1926年两次再任广州市长,1931年任南京政府行政院长,1932年任立法院长,前期主张反对联共,抗日开始后主张速行宪政联共抗日,1947年任南京政府副主席,1949年辞职,后长期旅居香港、法国、美国等地,1965年任台湾“总统府”高级咨议,1973年9月13日病逝于台北,享年82岁。

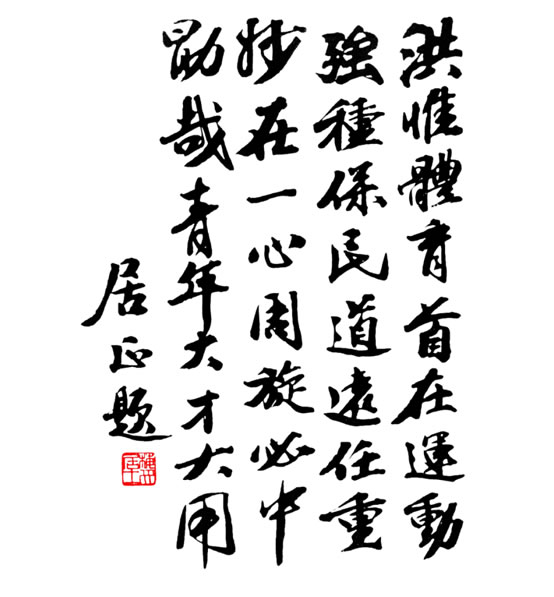

六、居正

民国第五届全运会大会名誉副会长——居正(1876年—1951年),原名之骏,字觉生,号梅川,别号梅川居士,湖北省广济县(今武穴市)人,民国时期“广济五杰”之一,中国当代著名民主革命家、政治家、军事家、法学家。年轻时赴日学习加入中国同盟会,参与组织共进会,辛亥革命武昌起义指挥者之一,辛亥革命元勋。南京临时政府内政部次长,南京国民政府司法院院长。著有《辛亥亲历记》、《为什么要重建中国法系》、《辛亥礼记》等书,遗著编为《居觉生先生全集》。

居正生活俭朴,每逢外出,都以三轮车或公共汽车代步。晚年热心教育,任淡江英语专科学校董事长。是一个虔诚的佛教徒,晚年潜心于佛经的研究。文采颇高,擅做诗写文,平时凡朋友去世或周年忌日,都作文哭之。

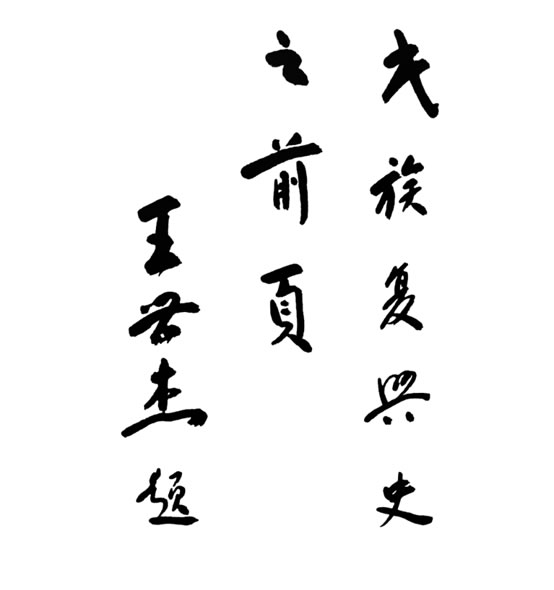

七、王世杰

民国第五届全运会大会会长——王世杰(1891.3.10—1981.4.21),1891年3月10日生,湖北省崇阳人,字雪艇。武汉大学首任校长。早年就读于湖北优级师范理化专科学校,1911年肄业于天津北洋大学(今 天津大学)采矿冶金科,后留学英、法,1917年获英国伦敦大学政治经济学士,1920年获法国巴黎大学法学研究所法学博士。回国后曾任教于北京大学,与胡适等创办《现代评论》周刊。历任国民党政府法制局局长,湖北省政府委员兼教育厅长,海牙公断院公断员,武汉大学校长,教育部长,军事委员会参事室主任兼政治部指导员,国民党中央宣传部长,中央设计局秘书长。曾一度任国民参政会主席团主席。1945年当选国民党中央监察委员,并出任外交部长,1945年8月14日赴苏代表蒋介石签定不平等的“中苏友好条约”,从此,外蒙在脱离中国统治二十余年的基础上,正式独立。

王世杰著作颇丰,主要出版物有《现代评论》周刊(创办人)、《宪法》、《国际形势概观》、《艺苑遗珍》、《中国不平等条约之废除》、《传记文学》、《王世杰先生论著选集》、《王世杰先生论著选集》、《王世杰日记》、《比较宪法》、《比较宪法》、《王世杰日记》、《中苏友好同盟条约之签订及废止》、《元人墨迹集册》、《元鲜于枢墨迹》。

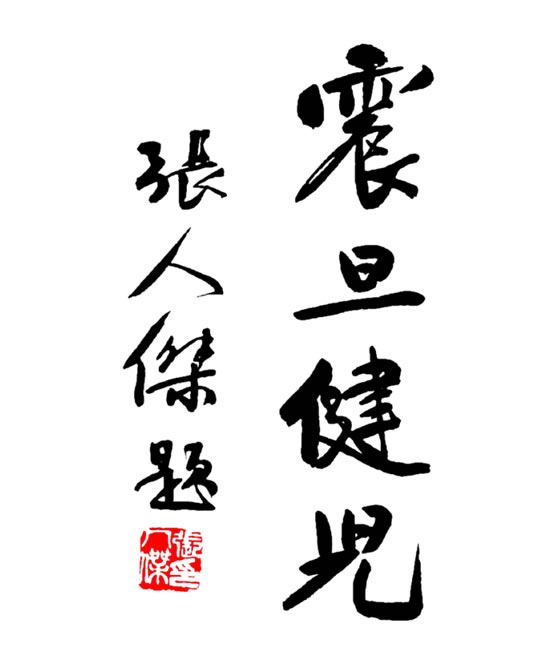

八、张静江

张静江,即张人杰(1877-1950),浙江湖州南浔镇人,出身江南丝商巨贾之家。曾任国民党中央执行委员会常务委员会主席 。他的一生充满传奇色彩,在结识孙中山先生后便开始对孙中山先生给予经济上的支持,孙中山先生称他为“革命圣人”。后蒋介石建立南京国民政府,其主持建设委员会工作,蒋介石称他为“革命导师”。在召开国民党第一次全国代表大会时,为主席团成员,并当选中央执行委员 。在孙中山逝世后召开国民党第二次全国代表大会上,又当选为中央监察委员 。蒋介石在国民党二届二中全会上推举张静江为国民党中央执行委员会常务委员会主席。1950年9月3日病逝于纽约 。与蔡元培、吴稚晖、李石曾并称为国民党四大元老。晚年逐渐淡出政治,转而信佛,故又名卧禅。

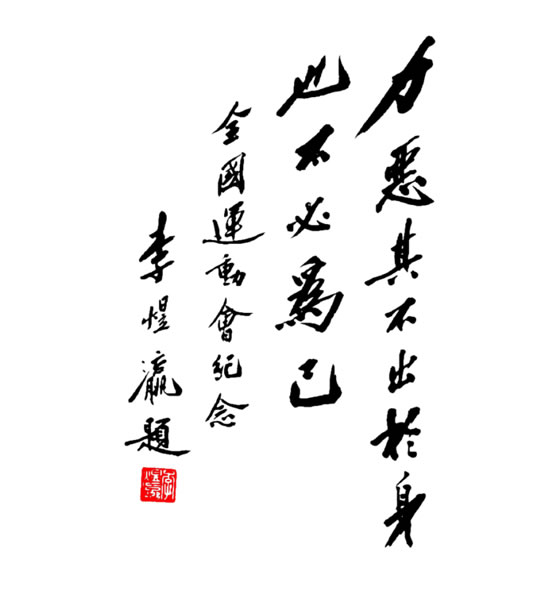

九、李煜瀛

李石曾(1881—1973),晚年自号扩武,高阳人。国民党时期著名教育家,国民党四大元老之一,早年曾发起和组织赴法勤工俭学运动,为中法文化交流做出了很大贡献。

出生于晚清的一个显宦之家。其父李鸿藻在清同治年间曾任军机大臣,在以保守著称的清流派的代表人物之一。1902年随驻法公使孙宝琦赴法国,入蒙达顿农校学习,毕业后又入巴斯德学院及巴黎大学学生物。1906年,他和张静江、吴稚晖等人在巴黎组织了“世界社”,宣扬无政府主义。同年,经张静江介绍,李石曾加入同盟会巴黎分会。1911年回国参加辛亥革命。1914年李石曾与蔡元培、汪精卫等组织了留法西南维持会。1917年应蔡元培之邀回国担任北大生物系教授。他一边教书,一边继续为赴法勤工俭学奔走。他和蔡元培等人在北京建立了华法教育会和留法勤工俭学会。1920年,李石曾在北京创办中法大学。同年,他得到孙中山和广州政府的经济支持,在法国建立里昂中法大学。

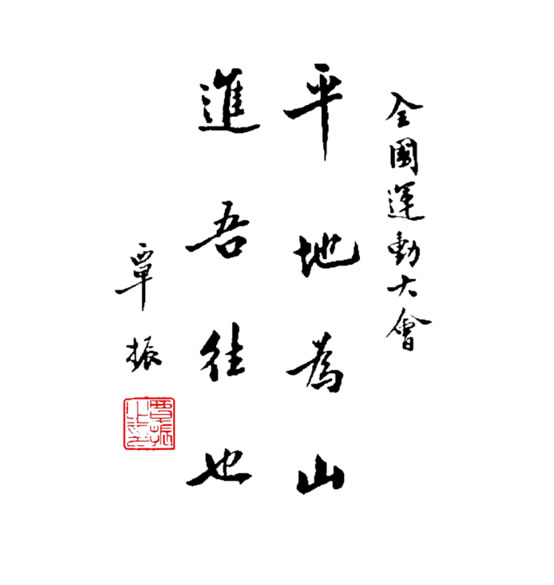

十、覃振

民国第五届全运会大会名誉副会长——覃振,1884-1947,字理鸣,原名道让,湖南省桃源县建宁乡大田村(今马鬃岭罗家店)人。覃振年少有大志,吐属不同凡响。清光绪二十六年(1900),八国联军侵犯北京,烧杀抢掠,无所不为,肆意践踏中国主权。时在漳江书院求学的覃道让在县城广场发表演说,历数清廷辱国丧权和八国联军蹂躏北京的种种罪行,声泪俱下,闻者莫不动容。

1913年,覃振当选为众议院议员,极力抨击袁世凯的大借款阴谋。3月,国会开会前夕,宋教仁被害,覃悲愤欲绝,参与孙中山、黄兴发动的讨袁“二次革命”,惜未成功。民国10年,孙中山任非常大总统,覃任总统府参议兼法制委员。次年9月,孙拟改组中国国民党,指定覃振草拟党章。民国13年1月,国民党改组,覃振当选为中央执行委员,并主持汉口执行部,办理湘鄂陕甘党务,后参与组织西山会议派。

南京国民政府成立,覃振任特别委员会宣传部部长。蒋介石下野后,覃以执行主任委员身份代理执政数月。民国20年,覃振被选为立法院副院长、代理院长职务、司法院副院长兼中国国民党中央公务员惩戒委员会委员。

抗日战争期间,覃振被选为中国国民党中央执行委员,第五、六届中央监察委员,民国32年,任国民政府委员。主张积极抗日,与蒋介石意图多有相悖。日本投降后,蒋介石悍然发动内战,覃振对其所为多有不满,思想益趋进步,常设法掩护中共地下工作者。

民国36年4月18日,覃振病逝于上海,终年63岁。弃世时家无余蓄。国民党中央和国民政府颁国帑为之治丧,国葬于长沙岳麓山。

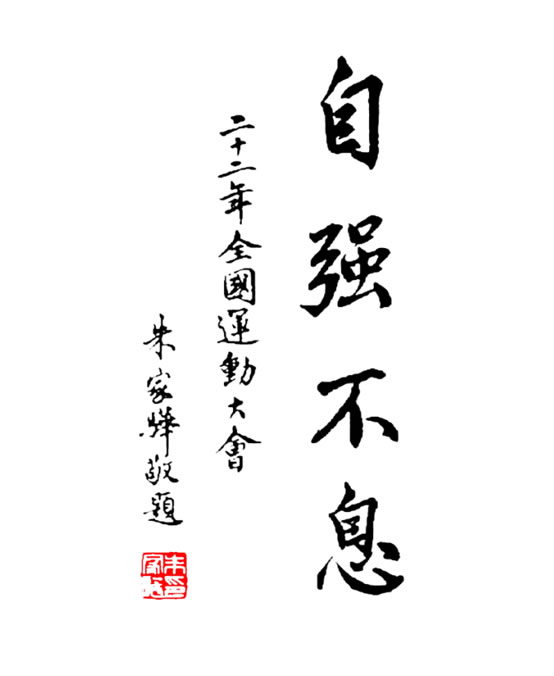

十一、朱家骅

朱家骅,1893—1963,浙江湖州人,中国近现代教育界、学术界泰斗,外交界的耆宿,中国近代地质学奠基人、中国现代化的先驱。二十世纪20到40年代中德关系的重要人物。

早年参加辛亥革命,1914年赴德留学,1917年在北京大学任教。不久又赴瑞士留学,1920年转学到柏林大学研究地质学, 1924年获博士学位后回北京大学教德语。1925年参加北京学生声援“五·卅”等爱国运动。1926年协助戴季陶创建中山大学,代理校务委员长。1927年任广东省政府委员兼民政厅长、教育厅长兼中山大学副校长,年底回浙江任省政府委员兼民政厅长。1929年当选为中央执行委员和中央政治会议委员。1930年任中央大学第二任校长。1931年调任教育部长。后任交通部长,对粤汉铁路、九省电话网建设作出贡献。1938年任中央执行委员会秘书长、中央调查统计局局长、三民主义青年团干事会常务干事,不久兼代中央团部书记长。1939年11月,任中央组织部长,兼任“中统”局长。1946年还都南京后,主持战时教育复员工作,压制学生爱国民主运动。1948年当选为中央研究院院士。是年冬派人把故宫、中央博物院、北京图书馆的文物、书籍大量运往台湾。1949年夏,在广州出任行政院副院长,不久随国民政府去台湾并任“总统府”资政。

民国第五届全运会上任筹备委员会常务委员。

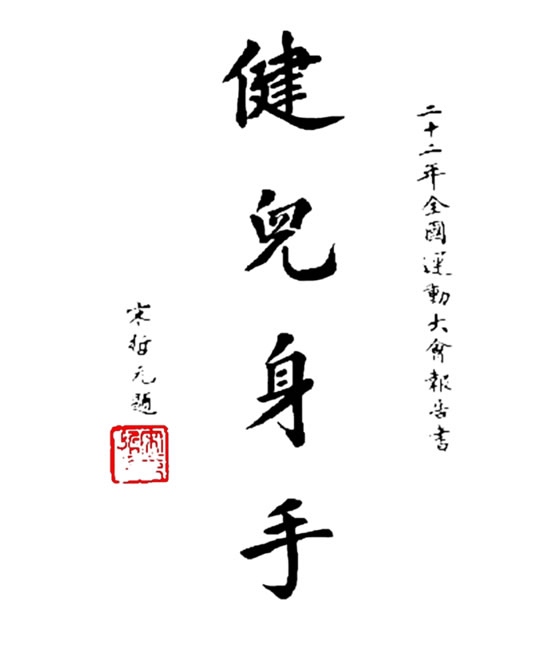

十二、宋子文

宋子文,1894—1971,祖籍海南文昌,出生于上海。毕业于上海圣约翰大学,后去哈佛大学攻读经济学,获硕士学位,继入哥伦比亚大学,获博士学位。民国时期的政治家、外交家、金融家。务实、开明,对建立近代中国较完整的财政金融制度、遏止日本侵华、寻求国际援助、提升中国地位,作出了重要贡献。

1923年任孙中山大元帅府英文秘书兼两广盐务稽核所经理。1924年任中央银行行长。其后调任广东省政府商务厅长。1925年任国民政府财政部长。1928—1930年间通过谈判收回关税自主权,使中国有权确定关税税率和监督税收。1931年6月任府行政院副院长兼财政部长,7月在上海火车北站遭王亚樵刺杀,其秘书唐腴胪被刺死,宋躲过一劫。1934年兼任中国银行董事长。1936年西安事变﹐与宋美龄往西安同张学良﹑杨虎城及中共代表进行谈判,为西安事变的和平解决和国共联合抗日作出贡献。1942年担任外交部长,与美国国务卿科德尔·赫尔签订中美抵抗侵略互助协定,次年与外国谈判收回各国在华的治外法权。1945年出席联合国大会,6月去莫斯科与斯大林会谈,8月签订不平等的中苏友好同盟条约。任外交部长期间,他赴欧美各大国寻求支持和帮助,促使有关国家认清日本侵略扩张后果。

1949年去香港,后移居纽约,1971年在旧金山病逝。

民国第五届全运会上任名誉副会长。

十三、孔祥熙

孔祥熙,1880—1967,字庸之,号子渊,生于山西太谷县一个亦商亦儒的家庭。长期主理国民政府财政,主要政绩有改革中国币制,建设中国银行体系,加大国家对资本市场的控制等。

1901年留学美国,毕业于耶鲁大学研究生院。“二次革命”失败后,孙中山等革命党人逃亡日本,彼时孔亦亡命日本并任东京中华留日基督教青年会总干事,同时协助孙中山筹集革命经费并认识宋蔼龄。1915—1921年返家乡办学经商,期间被阎锡山聘为山西督军兼省长公署参议,孔亦在此时组织戒毒会。 “五四运动”爆发,孔向全校师生发表演说,并决定停课10天以示声援。适逢山西大旱,孔祥熙向华洋义赈会借贷100万美元,并商定以工代赈方式修筑晋西、晋东两条公路。因此事解悬拯溺,救济灾民,一时声名鹊起。1924年任广东革命政府财政厅厅长。1927年任武汉国民政府实业部部长。之后赴南京投靠蒋介石,历任国民党政府实业部长、财政部长、行政院长、中央银行总裁和中国银行总裁等职。1944年11月被迫去职离开政坛。1948年赴美国定居。1967年病逝于纽约。

1939年,经王正廷推荐,被选为国际奥委会委员。1955年8月辞去国际奥委会委员一职。期间始终没有参加过国际奥委会的活动。

十四、陈公博

陈公博,1892—1946,原籍福建上杭,出生广州,其父陈志美为晚清广西提督,60岁老年得子。少年时聪慧好学,思想西化。

1917年广州法政专门学校毕业,后考入北京大学哲学系。1920年联络进步分子创办《广东群报》,任总编辑,广泛宣传社会主义,受到进步人士普遍欢迎。1921年3月,与陈独秀、谭平山、谭植棠等组建共产党广州支部,陈公博负责宣传。1921年出席在上海举行的中共一大,会议上出现分歧,陈遂起退意,未参加著名的嘉兴南湖游船会议。1922年6月,陈炯明叛乱,炮轰孙中山总统府,陈公博站在了陈炯明一边。后退出共产党,留学美国哥伦比亚大学。

1925年由廖仲恺介绍入国民党,不久任中央党部书记。广州国民政府成立后,任军事委员会政治训练部主任和广东省农工厅长、中央农民部长兼广东大学校长。1926年受汪精卫提携,当选为国民党中央执行委员。同年蒋介石委任其为湖北新政府的财政委员会主任兼政务委员,后又调任江西政务委员会主任,主政江西。

1927年4月,汪精卫成为武汉国民政府首脑,陈成为汪的坚定支持者。1938年随汪精卫叛国投敌,在汪伪政府任立法院院长、军委会常委、政治训练部部长、上海市长兼保安司令、清乡委员会委员长。1944年汪精卫死后,任伪国民政府主席、军委会委员长、行政院长。1945年逃亡日本,但不久于严惩汉奸的呼声中被押解回国。1946年被处以死刑。

十五、黄绍竑

黄绍竑,1895—1966年,字季宽,广西容县人。陆军上将,新桂系三巨头的第二位,以政治谋略见长,历任第7军党代表、广西省主席、15军军长、军事委员会作战部长、第二战区副司令长官。湖北省、浙江省主席、内政部长、国民政府监察院副院长、立法委员等要职。他将新桂系融入国民党,使之成为党内最大的实力反对派,李宗仁成为总统就是他政治生涯的顶峰。1949年和谈之际,他再次施展谋略,意图为桂系保住20万军队,但却被白崇禧拒绝,最终没能挽救新桂系的覆灭。

1949年作为国民政府和平谈判代表团成员赴北平参加国共谈判。谈判破裂后去香港,发表声明脱离国民党,旋出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。中华人民共和国建立后,历任政务院政务委员、全国人大常委会委员、政协全国委员会委员、民革中央常委等职。1966年在文革风暴中自杀。

十六、王正廷

王正廷,1882—1961年,原名正庭,字儒堂,号子白,浙江奉化人。民国时期外交高级官员。1896年入天津北洋西学堂(现天津大学)。1901年进海关任职。1905年赴日本筹设中华基督教青年协会分会。1910年毕业于耶鲁大学法律系后,留耶鲁研究院攻读国际法。与民国外交界王宠惠、王景春合称“耶鲁三王”。

先后任黎元洪都督府外交司司长、唐绍仪内阁工商部次长兼代总长、军政府外交总长。1919年为中国出席巴黎和会全权代表之一,坚持拒签对德和约,获得国内舆论好评。1922年被黎元洪任命为代理国务总理兼外长。1923年任中俄交涉督办,与苏联签订“中俄协定”。1928年任南京国民政府外交部长、国民党中央政治会议委员、中央执行委员等职。他执行蒋介石对日妥协政策,引起群众强烈不满。1931年“九·一八”事变后,被迫辞职。1936年出任驻美大使。抗战胜利,任上海市参议员、全国体育协进会理事长、中国红十字会会长、交通银行董事等职。1949年去香港,任太平洋保险公司董事长等职。著有《王正廷博士演讲集》。

王正廷被誉为“中国奥运之父”。他酷爱运动,擅长游泳、骑术,重视现代体育在中国的推广,力图发展体育运动,提高国民素质,改变中国的形象与地位。 1911年,国际奥委会菲律宾籍委员瓦加斯来华考察体育,王与其发起远东体育协会,决定每两年一次轮流在中国、菲律宾、日本举办。后来参加国扩大至印度、印尼和越南,远东运动会即为亚运会前身。他参加了共十届远东运动会的组织筹备工作,历任要职并是主要赞助人之一。担任第2、5、8届远东运动会会长。1922年被选为国际奥委会委员,成为中国第一位和远东第二位国际奥委会委员。担任中国代表团总领队率队参加第11、14届奥运会。

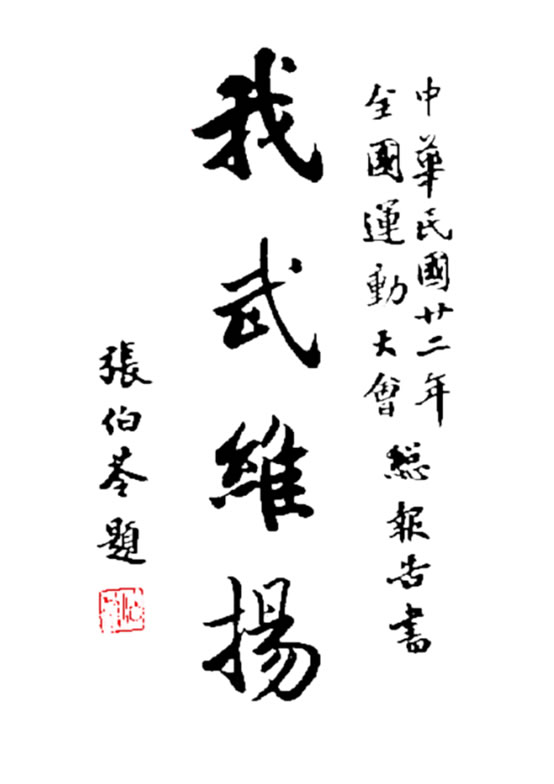

十七、张伯苓

张伯苓(被誉为中国奥运第一人),1876—1951年,天津人,著名爱国教育家,原名寿春,字伯苓。南开创始人,提倡教育救国,注重理工科教育。 1946年哥伦比亚大学授予其名誉文学博士学位。

1897年入海军,甲午败绩,亲见中国被列强主宰,目睹“国帜三易”的接收和转让仪式,深感海军报国无望。不久回天津执教于家馆(私塾)。1903年,考察日本明治维新后的盛况及对教育的重视,深受启发,回过成立“私立中学堂”。1907年在天津南部开洼地(民间称“南开”),建成南开中学堂,从此声名渐著,南开区也由此得名。1918年获徐世昌、黎元洪等资助,创办南开大学。1923年创办南开女子中学,1928年创办实验小学,形成完整的教育体系。1936年迫于抗战形势,在重庆嘉陵创办被誉为“人才的沃土,院士的摇篮”的重庆南开中学。“七七”事变后,天津南开被日军炸成废墟,大学部先迁长沙,继迁昆明,与北大、清华组成西南联大,任校委会常委。

1938年任国民参政会副议长,同年加入中国国民党。1945年当选为中央监察委员。1948年任国民政府考试院院长。1949年婉拒蒋介石赴台要求而留守大陆。

张伯苓是将奥运概念带入中国的先驱人物,为近代中国体育事业作出杰出贡献。

他最早提出中国要加入奥林匹克大家庭。最早参与组建“远东奥林匹克运动”(后改称远东运动会),担任过第2、3、9届远东运动会的中国领队和第3、5届远东运动会的大会总裁判。最早提倡奥林匹克教育入课本,提出“教育一事,尤要在造成完全人格,德、智、体三育并进而不偏废。”最早创建中华全国体育协进会并任会长。该会努力推进与国际奥委会的联系,积极参加国际体育组织,先后加入了国际足球协会、国际游泳协会、国际草地网球协会、国际技巧协会等,并选派观察员出席1928年第九届奥运会。最早促成中国奥运健儿参赛,1932年,张伯苓与张学良等积极支持刘长春赴洛杉矶参加第十届奥运会,并亲自为其报名,最终促成刘长春和教练宋君复如愿与会。张伯苓为此激动写下:“智力竞新,强国之鉴”。最早发起中国举办奥运会,1945年9月7日,张伯苓主持抗战胜利后第一次中华体育协进会常务理事会议,会议一致同意邀请1952年第15届奥运会在中国举行。

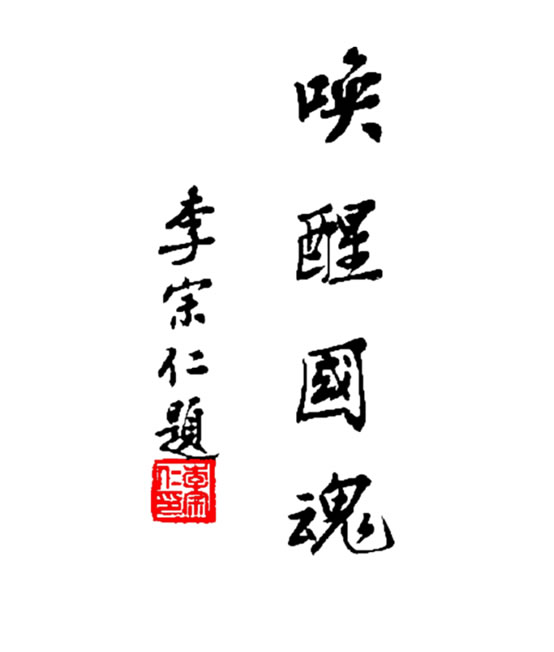

十八、李宗仁

李宗仁,1891—1969年,字德邻。广西桂林临桂区人。国民革命军陆军一级上将,“桂系”首领,中华民国首任副总统、代总统。是北伐战争中有着重要影响的一位人物。

1910年加入同盟会。1916年加入滇军,后转入桂系军阀陆荣廷部。1921年在玉林建立“粤桂边防军第三路”、“广西自治军第二军” 。1923年加入国民党。1924年联合黄绍竑、白崇禧成立“定桂讨贼联军”,9月击败陆荣廷部。1925年又击败沈鸿英,统一广西,成为桂系军阀新头领。

蒋桂战争爆发,李战败逃回广西。蒋介石以“叛乱党国”罪名,开除其党籍,免除一切职务。1930年联合冯玉祥、阎锡山反蒋,再次败退广西。1931年联合粤系军阀陈济棠反蒋,第三次失败。1937年抗日战争爆发,任第五战区司令长官,驻徐州。指挥徐海会战,其中台儿庄战役大捷,歼灭日军二万余人。后徐州失守,率部入鄂,在桐柏山、大洪山创立游击基地,坚持抗战。率部参加武汉会战、随枣会战、豫南会战。

1948年4月,李宗仁当选为中华民国副总统。1949年1月蒋介石被迫宣布下野,李任代总统。李希望通过代表到北平和谈阻止人民解放军渡过长江,又拒绝在中共提出的《国内和平协定》上签字。1949年4月23日,解放军攻占南京,国民党反动统治被推翻。12月,李宗仁乘机飞往美国,度过了十六年流亡生涯。

解放后,曾先后五次派程思远到北京晋谒周恩来总理,为回归祖国大陆作准备。1965年7月,李宗仁冲破重重险阻,偕妻回到大陆,受到毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等接见。1969年1月30日,因肺炎在北京逝世。

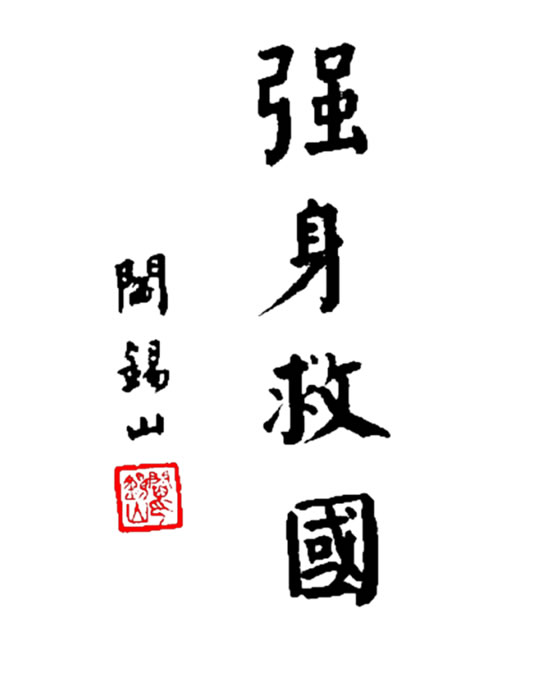

十九、阎锡山

阎锡山,1883—1960年,字百川、伯川,号龙池,山西五台县人,日本陆军士官学校第六期毕业生,清朝陆军步兵科举人,同盟会员,组织与领导了太原辛亥起义。

历任山西省都督、督军、省长、北方国民革命军总司令、国民党中央政治委员、军事委员会副委员长、太原绥靖公署主任、第二战区司令长官、山西省政府主席、国民政府行政院院长、国防部一级上将。奉行“中庸哲学”的阎锡山,从辛亥革命开始统治山西达38年之久。阎锡山解放前夕去台湾,1960年5月23日病逝台北。

1917年阎锡山发表“六政宣言”,推行水利、蚕桑、植树与禁烟、天足、剪发(男人剪辫子),后来又增加种棉、造林、畜牧,合称“六政三事”。1918年,推行 “用民政治”,提倡发展民德、民智和民财,宣扬以儒家思想为中心内容的封建伦理道德,对贩卖和吸食毒品、窝娼、聚赌、偷盗、斗殴、游手好闲、忤逆不孝等进行感化教育和处罚;成立“保卫团”对青壮年进行军事训练。使山西社会安定、生产有所发展,邻省灾民大量涌入,山西因此获得“模范省”称号。阎奉行“三不二要主义”,即“不入党、不问外省事、不为个人权利用兵,要服从中央命令、要保卫地方治安”。多次拒绝参加军阀混战,山西维持了数年的和平与安定。

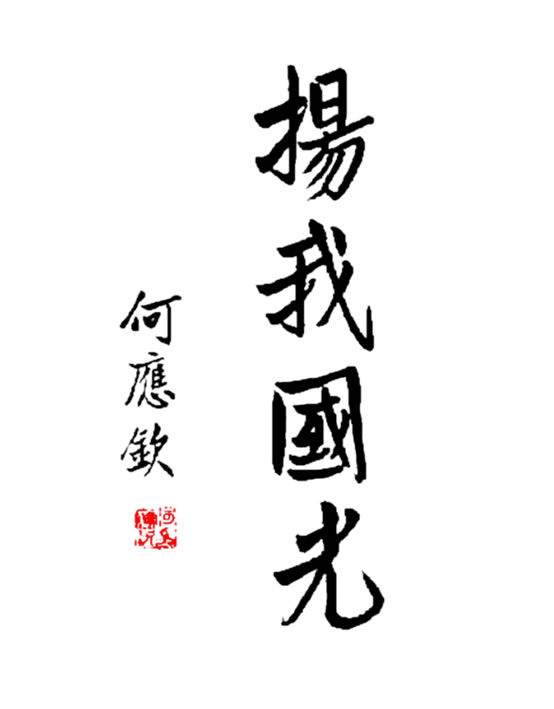

二十、何应钦

何应钦,1890—1987年,字敬之,贵州兴义人。政治家、军事家、国民革命军一级上将,黄埔系仅次于蒋介石的第二号人物。中华民国国徽、黄埔军校校旗设计者。

1909年加入中国同盟会,1910年入日本振武学堂,1911年参加辛亥革命。1922年夏任云南讲武堂教务长。1924年春任孙中山元帅府参谋,不久,任黄埔军校少将总教官,后兼教导一团团长,成为蒋介石亲信。1925年任国民革命军师长,参加平定商团叛乱、刘杨叛乱,两次东征陈炯明。1926年任军长兼黄埔军校教育长,同年7月率第一军北伐。1929年任海陆空司令部参谋长。1930年任军政部长,后任剿共军前线指挥,参与对中央苏区的一、二、四次军事“围剿”。1933年任北平军分会代理委员长,与日本签订《塘沽协定》、《何梅协定》。1936年西安事变爆发后,暂代总司令职,主张“武力讨伐”张、杨。1937年任第四战区司令长官。1938年任军事委员会参谋长,负责战时的军制、计划和指挥。1944年任国民革命军陆军总司令,指挥了长衡会战和湘西反攻战。1945年代表国民党政府接受日本投降。1946年任重庆行营主任,后赴美任联合国军事参谋委员会中国政府代表。1948年回国,支持蒋介石对共产党的打击,任国防部长。1949年初,蒋下野时,任国民党政府行政院长,旋即辞职。后去台湾。1987年月病逝于台北。

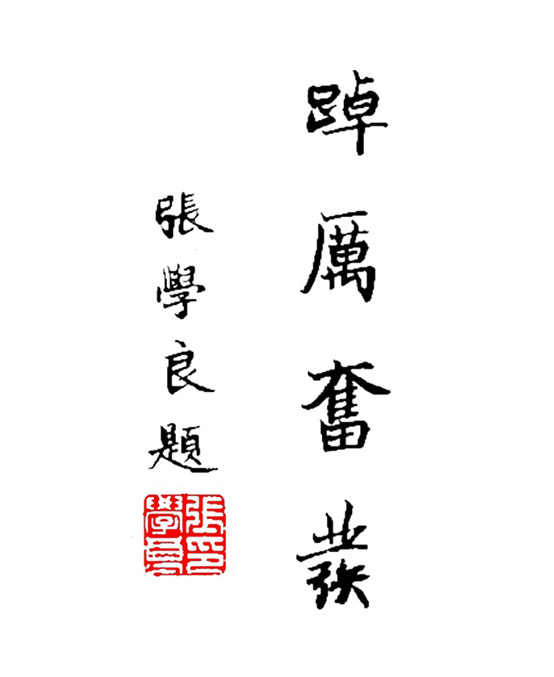

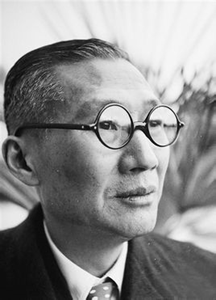

二十一、张学良

张学良,1901—2001年,字汉卿,号毅庵,生于辽宁鞍山台安县,奉系军阀张作霖长子。中华民国陆军一级上将。人称“少帅”,“民国四公子”之一。近代著名的爱国将领、政治家、军事家。

1919年就读于东三省陆军讲武堂。1922年第一次直奉大战,任旅长,经霸县战斗和山海关阻击战,成为奉军惟一取胜的部队。1924年第二次直奉大战,率军直捣北平,直系全军覆没,吴佩孚成为张作霖手下。1928年6月4日,张作霖被日本关东军炸死,张学良就任东三省保安总司令,开始统治东北,并以“东北易帜”的果断行动,宣布服从南京国民政府,促使中国从形式上走向统一。

1930年中原大战,张学良支持蒋介石出兵华北,迅速占领平津地区。10月,阎、冯、汪联电张学良,表示接受和平解决。但因参与中原大战及善后,东三省兵力空虚,给予日本可乘之机。1931年日军发动“九一八事变”。在“不抵抗政策”指导下,张学良和蒋介石都寄希望于国联裁决调停,对日军数次挑衅完全持容忍态度。就这样,在张学良及国民政府的观望、幻想中,日军完全控制了东三省,1932年,伪满州国成立,东北数千万民众开始遭受日本长达14年之久的残酷统治和掠夺。

1936年12月12日,张学良与杨虎城兵谏蒋介石,共同逼蒋联共抗日,发动“西安事变”。1938年11月起,张杨两人被蒋囚禁,后经数次转移,最后被押往重庆歌乐山戴公馆。张学良前后被蒋氏父子软禁长达五十余年,1990年恢复自由,1995年起离台侨居美国夏威夷,2001年10月14日病逝于檀香山,享年101岁。

值得一提的是,1932年,刘长春参加第十届洛杉矶奥运会,张学良、张伯苓给予关键的帮助和支持。

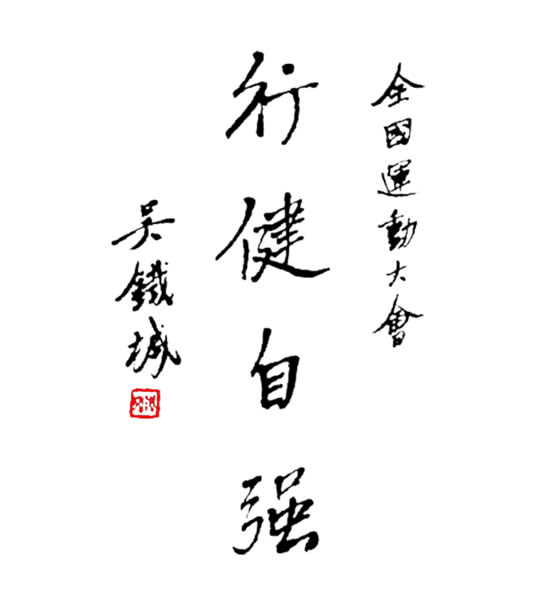

二十二、吴铁城

吴铁城,1988—1953年,号子增,广东香山县(今中山市)人。1909年经林森介绍加入同盟会。1911年武昌起义,策动江西新军标统马毓宝在九江独立,为光复江西立下功勋。 “二次革命”失败,袁世凯悬赏2万大洋缉拿吴铁城,吴随孙中山流亡日本,并入明治大学专习法律。1914年加入中华革命党。1917年任大元帅府参军,1921年改任总统府参军。

1921年回香山县参加竞选,成为中国历史上第一任民选县长。他起用多位留美学生担任警察、工务、财政等局局长,甚至任命一名女性为教育局长,开中国妇女担当行政主官的先例。他大兴建设,打破城市封建框架,拆除城墙,拓宽马路,扩建商业街。1924年与孙科、廖仲恺一同起草国民党一大章程。反对孙中山的“联俄、联共、扶助农工”政策,受孙批评,却得到了蒋介石欣赏。1927任广东省政府委员兼建设厅厅长。三次出使东北,成功游说张学良易帜助蒋。1931年,上海市长张群因学生反日运动高涨,被迫辞职,吴接任上海市长兼淞沪警备司令。一·二八事变后,蒋介石仍竭力推行“攘外必先安内”的政策,逼迫吴铁城与日军谈判,并签订了丧权辱国的《淞沪停战协定》,断送了上海军民坚持三个月之久的抗战成果。1941年任国民党中央秘书长,协助陈果夫主持国民党中央党务,成为蒋的“幕僚长”。1949年3月,吴被任命为“总统府资政”,继续辅佐蒋介石,苦心经营台湾孤岛。

1953年,蒋介石下令将王世杰撤职查办。吴与王关系密切,替王求情,与蒋正面顶撞。蒋早在1949年下野时,就对吴支持李宗仁大为不满,此时更是怒火中烧,大骂吴铁城:“你还有脸活着,党国就是败在你们手里的!”说着摔碎一个茶杯,把吴赶出了总统府。吴自认深受“大辱”,夜不能寐,是夜连服三粒安眠药,致长眠不起。

二十三、宋哲元

宋哲元,1885—1940年,字明轩,山东德州乐陵县人。冯玉祥手下“五虎将”之一。由于他尊重文化,爱护人才,治军严谨,作战勇敢,冯玉祥对其称赞有加,号称军中赵子龙。

1907年,北洋陆军随营武备学堂毕业后服役于冯玉祥部。1922年参加直奉战争,1924年参加北京政变。1925年秋任热河特别行政区都统。曾在承德避暑山庄里成立蚕蜂学校推广种桑养蜂,振兴热河农业,还兴办军械厂,可以仿制德国毛瑟20响驳壳枪。1926年任国民军北路总指挥、西路总司令,先后对直奉联军和晋军作战。1926年参加北伐战争。1927年任陕西省政府主席。1930年中原大战中,任冯玉祥军第4路总指挥。战败后被张学良整编,宋任军长。1931年,宋部又被整编为国民革命军陆军第29军。

1933年日军攻占山海关,宋哲元奉张学良电令接防长城线喜峰口到宽城附近阵地。宋指挥29军将士在长城要隘喜峰口,罗文峪以大刀队与日军血战,消灭日军6000余人,获喜峰口大捷,震动全国。1937年,以喜峰口血战为背景创作的《大刀向鬼子们的头上砍去》的歌曲唱遍了全中国。

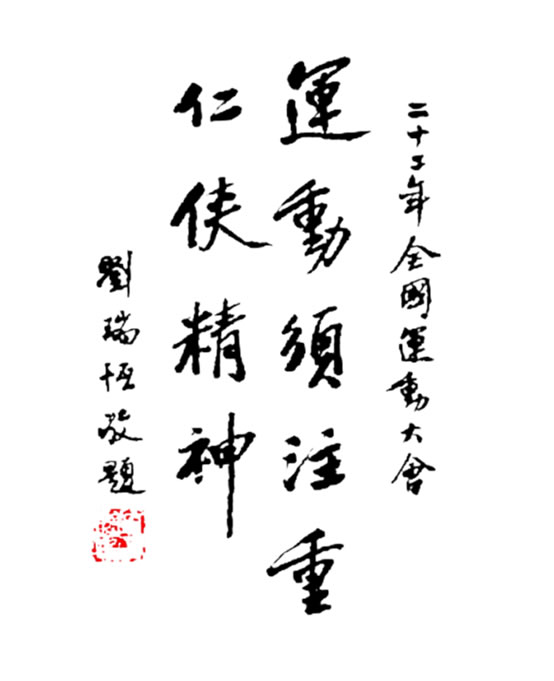

二十四、刘瑞恒

刘瑞恒,1890—1961年,字月如,直隶南宫(今河北邢台)人。1903年考入北洋大学堂(今天津大学),1906年未毕业即赴哈佛大学读书,是我国首批哈佛大学留学生,获医学博士学位,专擅外科,著名医学专家,中国创伤医学奠基人,中国近代公共卫生事业创建者,近现代医学巨星。为近代中国的医疗卫生事业贡献巨大。

回国后任教于上海哈佛医专,不久转任北京协和医学院教授、院长,兼协和医院院长。1928年10月,国民政府成立卫生部(后改卫生署),中国医疗、公共卫生事业便由此开启。刘历任卫生部(署)次长、部长、署长,兼禁烟委员会委员长,兴建中央医院并兼任院长,负责与国际联盟技术合作设立中央卫生设施实验处。一身兼卫生行政、技术及医疗三个最高机构之首长。1932年,他奉命成立军医总监部,并任总监,兼陆军军医学校校长。建立牙医专科学校、中央护士学校、中央助产学校、中央大学医学院及卫生教育系、中央卫生人员训练所等教育机构。九一八事变后主持抗战卫生勤务工作。日本投降后,任善后救济总署卫生委员会主任委员等职。1961年病逝于美国。

民国第五届全运会上任筹备委员会筹备委员。