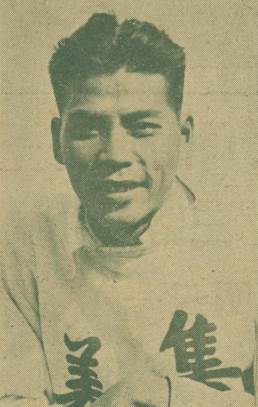

一、刘长春

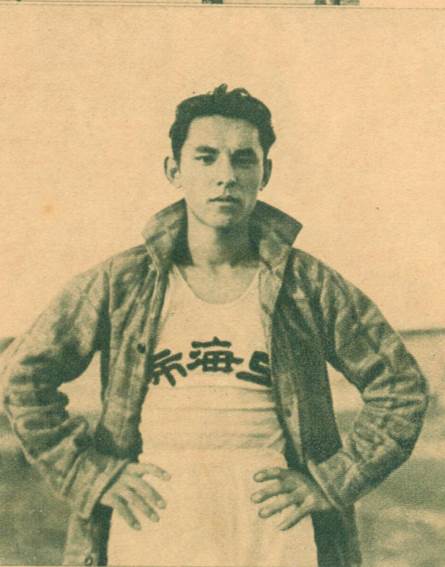

辽宁选手刘长春在第五届全国运动会上

刘长春雕塑

刘长春(1909年11月25日-1983年3月25日),辽宁省大连市甘井子区人,历任第五届全国政协委员、中华全国体育总会常委、中国奥委会副主席、辽宁省体育协会副理事长、第四届辽宁省政协常委等职。1927年底就读于东北大学体育系,1932年毕业。

1932年7月8日,刘长春参加了在美国洛杉矶举行的第10届奥运会,成为第一位正式参加奥运会的中国运动员。经过3个星期海上漂浮,他的体力早已大受影响,原来报名3个项目,只参加了100公尺和200公尺,两个项目皆未能晋级。比赛结束后,刘长春因路费不够,而无法回国,后来是在当地华侨的捐助下,才回到中国。

1933年在第5届全国运动会上,刘长春以10.7秒和22.0秒的成绩创100米、200米两项全国纪录,夺得冠军。其中100米纪录保持25年之久,直到1958年才被新中国运动员梁建勋打破。

1936年再次代表中国参加在柏林举行的第11届奥运会。与第一次参加奥运会同样,由于长达28天的海上颠簸,体力消耗较大,而未能取得好的成绩。

自上世纪30年代起,历任东北大学、北京师范大学、东北中正大学体育助教、讲师、副教授。新中国成立后,执教大连工学院(现大连理工学院)三十余载,历任第五届全国政协委员、中华全国体育总会常委、中国奥委会副主席、辽宁省体育协会副理事长、第四届辽宁省政协常委等职。有《田径指导法》、《田径裁判法》、《短跑运动》等学术著作传世。

二、符保卢

1914.3.13——1943.07.08,原名符保陆,字宝卢,吉林省滨江县人。父亲是印书局的职员,母亲是俄罗斯后裔。

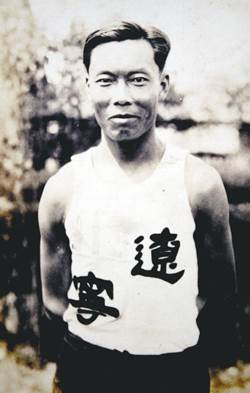

符保卢是中国近代奥运史上第一个也是唯一一个进入复赛的运动员。他自幼酷爱体育,13岁时在哈尔滨首届联合运动会上,一举夺得了童子组50 米、100米和200米赛跑的三个单项亚军,获得个人总分第二名。其创造的4.15米撑杆跳高纪录在中国保持了二十年之久。先后参加了第十四届、十五届华北运动会,第九届、第十届远东运动会,第十一届奥林匹克运动会,蝉联第四、五、六届全国运动会冠军。

1936年6月,符保卢赴德国柏林参加第十一届夏季奥林匹克运动会,以3.80米的成绩取得了复赛权,复赛时他跳过了3.84米,当横杆升到4米时,三次试跳均未能成功。在这届奥运会赛场上,还出现了令中国人痛心的一幕。由于准备不充分,代表团竟然连一根竹竿都没带,每次比赛前,符保卢都要点头鞠躬向一个日本运动员借一根训练用的旧竹竿,这根竿仅长4.15米左右,当跳跃4米时,就显得有点短,且一边端口已经破损,这使他在复赛中很快败下阵来,仅获得第十七名。

符保卢近照

来自网络,左边握旗杆者为符保卢

符保卢在1936年柏林奥运会上,来自网络

作为第一个打入奥运复赛的选手,符保卢回国后引起了轰动,成为了国内炙手可热的大明星。其实之前符保卢因其俊朗的外表极具明星相,已经由体育明星跨入演艺圈。1934年曾在电影《海葬》中饰演“虎子”,得到业内认可,深受观众喜爱。

1937年,符保卢从空军军官学校第十二期驱逐机组毕业,后留学美国,接受P-39战机训练,受训毕业返国后,派任空军第四大队,飞美新P-66型战机。1943年,美国十四航空队成立,航空委员会应陈纳德将军要求,派中国飞行员前往支持,符保卢被派往二十三大队七十六中队服务,接受P-40战机训练。7月8日,他在陪都重庆巴县白市驿机场附近驾机练习飞行,于转弯时失速坠地,不幸遇难,年仅29岁。

三、徐镳

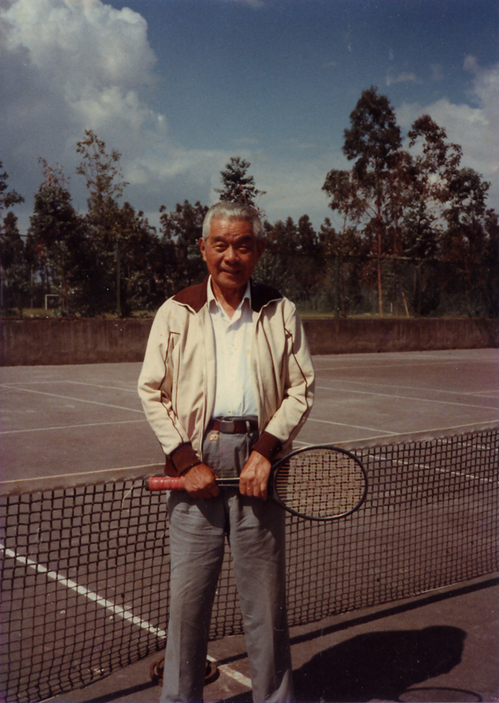

徐镳(1907-1994),江苏东台人,著名体育家。南京大学体育系著名校友。1923年小学毕业后免试进入扬州中学高中师范学习,1929年毕业留校任教。1934年毕业于中央大学(49年更名为南京大学)体育系。1940年起担任中央大学体育系讲师、副教授。1955年被国务院任命为江苏省体委副主任,后兼任江苏高校体委主任。1958年至1968年,任南京体育学院副院长、院长。1980年加入中国共产党。

建国后,曾任中国田径协会副主席,第五、六届全国政协委员。著有《最新篮球训练法》。同时,也是全国第一部《高校体育教学大纲》的主编之一。

徐镳年轻时是一名成绩优异的运动健将。江苏八所大学田径运动会于1931年10月在上海举行,他获200米和铁饼两项冠军,并取得100米决赛第三名。1933年在中央体育场举办的民国第五届全运会上,他与刘长春等中国现代体育先驱同场竞技,获得200米亚军、100米第三名。

南京选手徐镳在五运会上代表运动员致答词

1934年徐镳大学毕业照

1980年徐镳在南京体育学院网球场上

四、张龄佳

1893~1990,辽宁金县人。1929年5月他在沈阳举行的第十四届华北运动会上一鸣惊人,获得男子高级组铁饼及十项全能亚军。随后在第四届至第六届全国运动会上分别获亚军、冠军,在第十六、十七届华北运动会上获十项全能冠军及铁饼亚军、铁饼冠军、铁饼及十项全能冠军。被上海报界誉为“十项的万里长城”。由于张龄佳在运动员中年龄较大,性情和蔼可亲,所以田径运动员均以老大哥称呼,人缘极好。

1931年,张龄佳考入清华大学心理学系,毕业后留校。1937年“七七事变”后,他转往南美圭亚那经商。1939年赴美国春田学院进修获体育硕士,回国后留校任教一年,继而入爱荷华大学攻读博士,之后赴玻利维亚执教,讲授数学、心理学及统计学。1956年,张龄佳受玻利维亚政府任命在驻美国华盛顿大使馆任职,巧遇梅贻琦,之后奔赴台北。50年代协助梅贻琦开班台湾新竹清华大学,任体育部主任兼图书馆馆长。1987年秋曾回祖国探亲,遗憾的是,其夫人于他归来前夕逝世。

五、林绍洲

林绍洲(1904-1987),人生经历颇为坎坷。出生于日寇统治下的台湾省台南市。其父林霁川曾为晚清时期清政府派驻台湾的武官。《马关条约》签订后,林霁川弃政从商,在台湾从事药材生意。

1925年的一天,在林绍洲就读的台南市第二中学,一个日本学生欺辱一名中国学生时,生性刚烈的林绍洲挺身而出,将日本学生痛打一顿,但因为此番义举,他被校方开除了,被迫偷渡到厦门,投靠到叔叔家中。先后就读于集美中学、厦门大学集美高师班。此时,林绍洲的体育天赋逐渐展露,田径、柔道、拳击,样样精通。起初,他曾专攻标枪,是当时国内少有的成绩突破50米大关的运动员之一。后来不慎拉伤右肩,他又改练跨栏。这次“改行”让他成为旧中国的跨栏王,连续在民国第四、五、六届全国运动会上斩获110米栏冠军。第五届全运会上,国民政府行政院长、孙中山之子孙科亲自为他颁发奖牌。

1936年,第11届奥运会即将在柏林召开,他是代表团中唯一一位台湾省籍运动员。虽然他在男子110米栏预赛中被淘汰,他仍趁着比赛间隙,虚心请教赛场上风光无限的欧文斯,向他咨询美国运动员的跨栏技术。欧文斯为其谦逊感动,不但指出他跨栏时后腿动作差的弱点,还送了一件衬衫做纪念。

参加完奥运会后,林绍洲的职业生涯几乎中断,一度在成都做起了拉板车的行当。直至上世纪50年代,贺龙元帅通过一本杂志看到了林绍洲,惜才的贺老总立刻决定重用林绍洲。林绍洲由成都调入西南军区体工队担任跨栏教练,他陆续招来罗人文、杨毓洪、邓启、廖咸曦4名队员。他们一起成为新中国第一批110米栏专业运动员、专业教练。为了提高队员的栏上技术,每次训练时,林绍洲总要在栏上放一块小石子。队员跨栏时,必须用臀部将石子碰到地上,但还要确保高栏不倒。林绍洲向队员们解释这种“擦栏”技术:若跨得太高,会延误脚的落地时间,跨得太低,则会将栏碰倒,“擦栏”才是跨栏时的最理想状态。

自从“逃”出台湾之后,林绍洲再也没有回到过台湾。林绍洲辞世后,被安葬在四川灌县的一座公墓里。墓碑上有这样一副对联:“忠诚体育事业献毕生心血育成桃李争艳,落叶竟未归根魂系台湾岛实堪千古长恨。”

六、杨秀琼

杨秀琼(1918—1982),广东东莞人。1930年,香港举行全港游泳大赛。年仅12岁的杨秀琼初试身手,一举夺得50米和100米自由泳两项冠军。1931年,杨秀琼又参加了香港至九龙渡海比赛,再次夺冠。

1933年南京第五届全国运动会上,杨秀琼先在50米自由泳中以38秒2力压群芳,接着在100米仰泳、100米自由泳、200米俯泳中又勇夺冠军,在女子200米接力赛中,她与刘桂珍、杨秀珍、陈焕琼、梁泳娴合作,取得第五块金牌。一个芳龄15岁的少女囊括全运女子游泳全部金牌,打破女子游泳全部全国纪录,确是空前绝后之举。从此,“美人鱼”雅号不胫而走。在场观看的宋美龄当即认她为干女儿,还特意送给她一辆美国紫竹牌小轿车。

1934年5月12日在菲律宾马尼拉举行的第10届远东运动会上,杨秀琼获女子50米自由式、100米自由式、100米仰泳、200米接力赛团体冠军。1935年10月,第六届运动会在上海举行。此时已出名的杨秀琼因耽于逸乐与交际,体力远不及以前。在50米自由泳决赛时,被广东队刘桂珍夺去。这是她成名后第一次失败,不过还是获得100米自由泳和100米仰泳两项冠军,并以1分23秒和1分37秒4的良好成绩,再破远东和全国纪录。

1936年8月,第11届奥运会在德国柏林召开,中国政府派出76名国手参加,杨秀琼作为唯一的中国游泳队女子选手参赛。经过17天的海上航行,杨秀琼体力不支,加上竞技状态下降,在选拔赛中她虽以1分21秒2和6分45秒2的成绩谱写了100米和400米的自由泳的全国新纪录,但与世界强手相去甚远,终没能进入决赛。

卢沟桥事变后,蒋介石迁都重庆,杨秀琼和丈夫陶伯龄被邀到重庆参加“全国游泳比赛”。在这次比赛中,“美人鱼”一洗奥运会的耻辱,夺得女子游泳赛八项全能冠军。也就是这次活动上,杨秀琼遭到范绍增的觊觎,被迫与“北国第一骑师”陶伯龄闪电离婚、当上范绍增的第18房姨太太。

抗战胜利后,杨秀琼从内地返回香港,她历尽沧桑,深感世态炎凉,不久便远渡重洋,漂泊异乡,到加拿大温哥华侨居,直至1982年10月10日病逝。

七、钱行素

钱行素,1915~1968年,女,上海嘉定纪王乡人。其父擅拳术、举石担石锁,人称“大力士”。受父亲影响,她从小酷爱体育活动。

1932年10月,上海举行万国运动会,钱行素以中华队队员参加4×100米接力赛跑,持第一棒,起步神速,乍露头角,中华女子队终以58秒的成绩压倒称霸已久的英、美队,夺得冠军,同时她还取得跳远亚军。1933年9月,她在上海市第三届运动会上又以13秒5和29秒的成绩创女子100米、200米赛跑的全国纪录。同年10月,第五届全国运动会斩获女子100米、200米赛跑和80米低栏3项冠军,所参与的4×100米接力赛跑获第一,跳远列第二名。上海《时事新报》全运会特刊发表《赛跑界之权威,南钱北刘(刘长春)相映媲美》的专题报道,备极推崇。国民政府考试院特颁绣有“全国新纪录”的锦旗以表彰。

1934年初,华侨领袖陈嘉庚、胡文虎等委新加坡排篮球总会特邀钱行素组织东亚体专女篮等运动员为“东亚南游团”,一行十人,年仅19岁的钱行素为团长,赴新加坡、槟榔屿、吉隆坡等城市巡回表演,以张国威。表演博得华侨和当地人士的欢迎与盛赞,新加坡还发行1组12枚“东亚南游团”活动照相纪念明信片为之宣扬。

1936年钱行素体专毕业后,先后任上海务本、明德、启秀、智仁勇等女中及大同大学、暨南大学及母校体专体育教师,兼任上海市高校学生田径队指导。1950年,调任复旦大学体育讲师。

解放后,钱行素丈夫、东亚体专校长陈梦渔无辜被判刑入狱,钱行素因而受到牵连,文革中遭受迫害,1968年于绝望中自缢。1978年获平反昭雪。

八、史家四兄妹

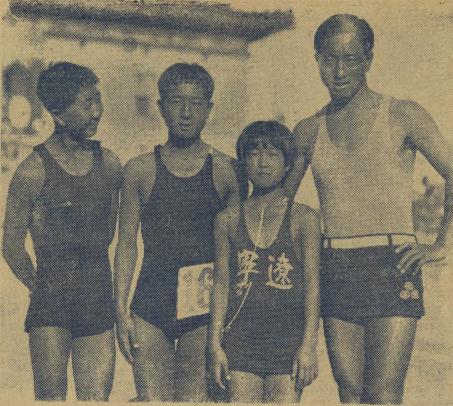

史兴隆(1910~1986) 出生于大连市河口村(今甘井子区凌水镇河口村),人称史家老大,老二史兴骘(1914~1969),老三史兴陆(1916~),小妹史瑞声(1919~)。兄妹4人自幼爱好游泳。20世纪30年代,他们都曾是名震全国的泳坛名将。史家四兄妹是著名田径运动员刘长春的表兄妹。

史兴隆早年毕业于沈阳冯庸大学,在学期间,于1927年8月参加大连“满铁”游泳赛,获4项第一,从此名声大振。1930年,他代表辽宁省参加杭州第四届全运会,获440码和一英里自由泳冠军,并获个人总分第一名。同年又代表中国参加在日本东京举行的第九届远东运动会,被选为远东运动会“水上三雄”之一。

弟妹们以哥哥为榜样,一个个都在泳坛上奋力拼搏,并取得了优异成绩。史兴骘于1933年代表辽宁省参加在青岛举办的第十七届华北运动会,获高级组自由泳50米、100米、400米、1500米4项冠军,并获个人总分第一名。

1933年10月,史兴骘和弟、妹几经周折来到南京,参加第五届全运会。史兴隆得知消息,专程从武汉赶来南京,为兄妹比赛作指导。比赛中,史兴骘获400米和1500米两项冠军,创全国最高记录;史兴陆获1500米自由泳第三名;妹史瑞声获女子200米蛙泳第四名。这次运动会使史家兄妹名扬泳坛,蜚声全国。

史兴隆与其弟妹,从1927年至1941年,先后获得“关东州”以上游泳比赛冠军45项,亚军7项,第三名4项,在我国体育史册上留下了光辉的一页。

史家四兄妹在五运会上

九、网坛姐妹花王春菁、王春葳

王春菁(1914-)、王春葳(1915-)姐妹,出生于山西一知识分子家庭,父亲王宪英国留学后回到山西,曾任阳泉煤矿工程师和山西大学工学院院长,母亲海伦派克是英国人。王宪夫妇在太原创办“万国网球会”,姐妹俩从小就和男生对打,练就底线重抽、跑动积极的男子网球风格。

1933年南京第五届全运会上,姐妹俩所代表的山西队所战全胜,获得女网团体冠军。1935年上海第六届全运会上王春菁获单打冠军,姐妹二人获双打冠军,她们连克3队、连胜6盘,每盘比分都是6比0。

抗战爆发后,王宪夫妇南下武汉、长沙、贵阳参加红十字会救护总队工作,王春菁与救护总队技术室主任施正信结婚。后来施正信赴联合国世界卫生组织工作,王春菁随夫居日内瓦14年。1966年回北京定居,夫妇俩曾编辑《汉语成语词典》。

王春葳1948年随夫去了台湾,1956年丈夫病逝后移民美国。曾在联合国总部工作。

山西名将王春菁获得女子网球冠军